Un amore spezzato a vent’anni, quando l’amore è un sogno e quando tutto è bello anche in una terra dove la mafia fa diventare brutte tante cose, un amore che si è ricongiunto ieri, giovedì 13 dicembre 2018, quando il cuore di Enza Venturelli ha cessato di battere ed ha ritrovato, nell’altro mondo, quello del suo Cosimo Cristina. Pochi la conoscevano, eppure Enza era la testimone invisibile della mafia che uccide l’amore, quello vero, quello che si vive a quell’età, quell’amore diventato straziante per i cinquantotto anni successivi, quell’amore eterno.

Da quel maledetto 5 maggio 1960, quando Cosimo – il suo Cosimo – che di anni ne aveva venticinque e faceva il giornalista e fu trovato morto, Enza non ha fatto altro che parlare di lui, di quel corpo esanime rinvenuto dentro quella galleria nei pressi di Termini Imerese, con i magistrati che archiviarono il caso come “il suicidio di un cronista fallito”, guardandosi bene dall’ordinare un’autopsia con la quale si sarebbe potuto accertare scientificamente la causa del decesso, a maggior ragione se il corpo si presentava integro e pieno di ecchimosi, con una ferita alla testa più compatibile con una bastonata che con un investimento da treno.

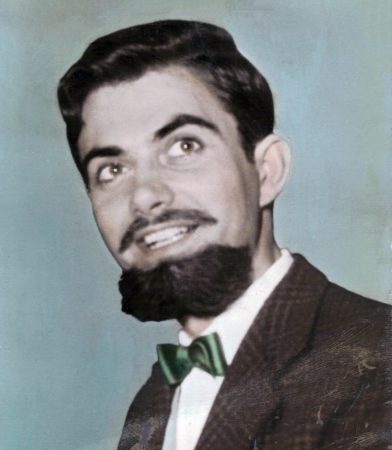

Cosimo Cristina. Sopra: Enza Venturelli e Cosimo Cristina a Roma

Meglio seppellirlo subito, sennò sarebbe successo uno scandalo: giornalista fallito, come no… anche se scriveva sul Corriere della Sera, sul Giorno di Milano, sul Gazzettino di Trieste, e soprattutto su L’Ora di Palermo, quando la testata era diretta da uno dei più grandi giornalisti italiani del dopoguerra, Vittorio Nisticò. Ma diversi mesi prima che morisse, Cosimo decise di fondare un suo giornale, Prospettive Siciliane, facendo delle inchieste pazzesche. Sulla mafia. Di cui conosceva vita morte e miracoli. Il suo intuito di cronista di razza lo portava a sostituirsi addirittura ai magistrati, i quali, fra gli anni Cinquanta e Sessanta, archiviavano puntualmente tutti gli omicidi che si verificavano in quella zona.

Lui no. Lui indagava e alla fine gli esecutori e i mandanti li scopriva, facendo nomi e cognomi, ventilando i primi rapporti con la politica – in un periodo in cui nessuno si permetteva di sussurrare la parola mafia – causando un putiferio all’interno della Famiglia di Termini, allora capeggiata da Giuseppe Panzeca, responsabile della Commissione provinciale di Cosa nostra, predecessore addirittura di don Tano Badalamenti, e fratello dell’arciprete di Caccamo, rispettatissimo in paese ai tempi in cui arcivescovo di Palermo era il cardinale Ruffini, quello che diceva che la mafia era un’invenzione dei giornali del Nord e dei social comunisti. Un putiferio che un giorno, dopo l’uscita di Prospettive Siciliane (che in edicola andava regolarmente esaurito), portò uno dei capimafia del paese a dire: “Ssu Cosimu Cristina fussi cosa di pigghiallu a bastunati”.

Ma ora che Cosimo si era “tolto la vita”, la chiesa gli negò perfino i funerali, facendolo seppellire con l’ignominia del suicidio appiccicata addosso.

Da allora Enza non si sarebbe più innamorata, il suo cuore era stato fatto a pezzi per sempre in quella galleria della ferrovia Palermo-Messina, negli stessi luoghi nei quali, per ironia della sorte, nel 1893, era stato ucciso da Cosa nostra il primo personaggio eccellente della storia, Emanuele Notarbartolo, grande sindaco di Palermo e grande presidente che voleva moralizzare il Banco di Sicilia.

Quel 5 maggio 1960, su quella linea ferrata, giaceva il primo giornalista siciliano ucciso dalla mafia. Ucciso? Sissignori ucciso. Lo avrebbe scoperto sei anni dopo uno dei poliziotti più in gamba d’Italia, il vice questore di Palermo, Angelo Mangano, colui che catturò uno dei corleonesi più sanguinari della storia, Luciano Liggio, grande latitante di mafia e maestro di vita e di lupara di Totò Riina e di Bernardo Provenzano.

Un numero di Prospettive Siciliane

Mangano era stato spedito a Termini dal capo della Polizia, Vicari, preoccupato dall’escalation di omicidi che a quel tempo infestava le Madonie. Il vice questore si appassionò al caso Cristina, interrogò un sacco di gente – mafiosi compresi – e scoprì che il giornalista era stato ucciso a bastonate in un posto e depositato sui binari per simulare il suicidio. Un caso Impastato risalente a ben diciotto anni prima.

Allora il putiferio scoppiò davvero a Termini. Manganò stilò un rapporto che fece tramare un sacco di gente, in cui confermava per filo e per segno quello che Cosimo Cristina aveva scritto appena sei anni prima: i nomi dei gregari, dei capi, dei fiancheggiatori, dei politici. Un contesto micidiale in cui – dalle confessioni – emergeva la figura di un sottufficiale dei carabinieri che passava le informazioni riservate ai clan, ma soprattutto la figura del senatore Battaglia, liberale, avvocato – alcuni anni fa a Termini gli hanno pure intitolato una via – per il quale Cosa nostra ad ogni elezione si sarebbe mobilitata.

A quel punto Mangano chiese il disseppellimento della salma e la relativa autopsia. La magistratura non potette tirarsi indietro e nominò come periti i professori Marco Stassi e Ideale Del Carpio dell’Università di Palermo. Che confermarono la tesi del suicidio.

Adesso il lettore perdoni se parlo di me, ma è una vicenda che in parte ho vissuto in prima persona quando la scoprii negli anni Ottanta per scrivere “Gli insabbiati”, un libro sui giornalisti uccisi in Sicilia. Una storia, quella di Cosimo, che mi ha rapito, appassionato, affascinato, tanto che a un certo punto – negli anni Novanta – mi sono recato a Roma per conoscere Enza, questa misteriosa ragazza di cui – nel ’60, quando riesumarono il cadavere di Cosimo – parlarono un sacco di giornali. Dopo varie ricerche riuscii a rintracciarla. La chiamai, fissai un appuntamento, ma non si presentò. Aveva paura. Anche se erano passati tanti anni. La richiamai ma non mi rispondeva neanche al telefono. La stessa cosa avevano deciso di fare i familiari di Cosimo a Termini. Una cosa disperata e disperante, poiché in quella città comandavano ancora i Gaeta, i boss che, secondo il questore Mangano, avevano ordinato l’assassinio di Cosimo.

Termini non era come la Cinisi del ’78, dove i compagni di Impastato avevano reagito contro il depistaggio ordito da Badalamenti per far passare Peppino come un terrorista fallito; e non era come la Catania dell’84, dove i “carusi” di Fava, con le loro inchieste, avevano smontato un’altra colossale macchinazione attraverso la quale si voleva far passare il direttore de I Siciliani come un morto per ragioni passionali.

La prima pagina de L’Ora dopo la riesumazione del cadavere di Cosimo Cristina (1966)

Nel caso di Cosimo non c’era nessuno a lottare per ottenere verità e giustizia: quel giornalista che a Termini tutti chiamavano D’Artagnan per quei baffi a punta con pizzetto, che girava in bicicletta e che amava vestire in doppiopetto con l’immancabile papillon al posto della cravatta, solo era quando era vivo, e solo era rimasto da morto. Era figlio di un ferroviere che a fine mese doveva stringere la cinghia per mantenere una famiglia composta da lui, dalla moglie e da tre figli.

E però era rimasto questo grande amore, Enza, questa ragazzina originaria di Caltanissetta, dove Cosimo l’aveva conosciuta alla fine degli anni Cinquanta, quando si era recato in quella città per seguire il processo ai frati di Mazzarino. Allora lei faceva la cassiera in un bar. Si conobbero e scoppiò il grande amore. Da quel momento iniziò una corrispondenza epistolare dolcissima, fatta di lettere d’amore, di frasi stupende che solo due ragazzi di quell’Italia innocente del dopoguerra potevano scambiarsi. Da quelle lettere – ordinate pochi anni fa nel bellissimo libro di Roberto Serafini, nipote di Enza, “Vi racconto il mio Cosimo Cristina” – emerge un sentimento fortissimo, promesse di amarsi per tutta la vita, parole come regalini, matrimonio, figli, famiglia”. Il periodo più bello della vita di Enza.

Allora Cosimo andava ogni mese a Roma (dove la ragazza nel frattempo si era messa a fare la sartina), grazie al tesserino delle Ferrovie dello Stato del padre che gli permetteva di viaggiare gratis sui treni. Lei ricambiava la visita scendendo in Sicilia a Natale e a Pasqua.

La copertina della graphic novel illustrata da Antonio Bonanno, con i testi di Luciano Mirone

Quella volta Enza protrasse le vacanze pasquali fino a maggio. Giorni e giorni a fare delle lunghe passeggiate mano nella mano sul corso principale e poi alla villa comunale da cui si ammira la costa fino a Palermo. Una puntatina su una panchina del Belvedere e qualche bacio rubato approfittando delle prime luci della sera. Quando si alzarono, lui si ricordò di andare a giocare la schedina del Totocalcio. “Comincia a passare, ti raggiungo a casa”, le disse. Era il pomeriggio del 3 maggio 1960. Per due giorni e due notti Cosimo scomparve. Fu ritrovato morto il 5 sui binari della galleria “Fossola”.

Pubblicai “Gli insabbiati” grazie all’editore romano Castelvecchi. Il capitolo su Cosimo Cristina era il primo. Quel referto autoptico stilato nel 1966 non mi convinceva affatto: troppo macchinoso, troppo arbitrario per essere vero, ma un cronista queste cose non può scriverle . E allora raccolsi gli atti dell’autopsia e li feci studiare al professore Vincenzo Milana, ordinario di Medicina legale dell’Università di Catania. Che lo smontò pezzo per pezzo. Da quel momento, Cosimo Cristina – pur rimanendo ufficialmente un “suicida” – per la storia è uno dei giornalisti italiani assassinati dalla mafia. Al museo dei giornalisti di New York c’è uno spazio dedicato a lui. A Termini gli hanno dedicato una via e una lapide, anche grazie allo straordinario lavoro di memoria portato avanti da Giusi Conti e da Alfonso Lo Cascio. Insomma, la verità storica su D’Artagnan – lo rivendico con orgoglio – è stata anche merito de “Gli insabbiati”. Una storia riproposta nel monologo che ho portato in giro per l’Italia, “Uno scandalo italiano” (musiche di Giuseppe De Luca, immagini di Francesco Mirone) e nella graphic novel illustrata da Antonio Bonanno, con i testi del sottoscritto: “Cosimo Cristina. Il ‘cronista ragazzino’ ucciso dalla mafia”, uscito nel 2015 con prefazione di Giancarlo Caselli, per la casa editrice Round Robin.

Quando presentai il libro a Roma chiamai Enza per invitarla. Dopo le “buche” che mi aveva dato, non speravo che venisse. A fine serata si presentò una bella signora che mi disse: “Sono la fidanzata di Cosimo Cristina”. Lasciai tutti e mi misi a parlare con lei per tutta la sera. Mi raccontò quella storia incredibile: “Vede questo anello? Me lo regalò Cosimo quando ci fidanzammo: l’ho tenuto sempre con me”. Poi mi fece una confessione: “Adesso, a sessant’anni, mi sposo. Non lo faccio per amore, ma per compagnia. L’amore è rimasto in quella galleria. Per sempre”.

Luciano Mirone

Questo libro contiene il vero segreto di mafia. La signora Venturelli ha fatto un gran regalo a tutti.