La favola del ragazzo povero che sogna di diventare qualcuno. La favola del siciliano con la quinta elementare che recide il cordone ombelicale con la sua terra, fa la fame, e alla fine riesce a cambiare il suo destino. La favola di Pino Caruso, nato e cresciuto nel quartiere palermitano della Vucciria, è un distillato di poesia e di ironia, un racconto delicato che ti emoziona e al tempo stesso ti fa sorridere anche quando si parla della disperazione: «La fame non è solamente desiderio di cibo, ma uno stato di infelicità. E’ l’ impotenza di non avere i soldi per potere comprare non dico un vestito, ma un bignè». Una conversazione a cuore aperto nella quale l’ attore parla della sua vita e delle sue idee politiche (si considera “un socialista antiberlusconiano”): la Palermo del dopoguerra, i vicoli impregnati degli odori più strani, gli studi da autodidatta, la scoperta del teatro, gli anni di Roma, il successo.

Nato a Palermo il 12 ottobre 1936, figlio di un merciaio, Caruso vive l’ infanzia e l’ adolescenza in condizioni di grande povertà. «Mio padre era una persona strutturalmente onesta. A casa non c’ era bisogno di dire: non rubare. Era un principio insito nei comportamenti quotidiani. Spesso partivamo all’ alba con quei treni lenti e bui per vendere la merce nei negozi del palermitano, Santa Flavia, Termini Imerese, Partinico, Montelepre, Alcamo, Castelvetrano. I pochi soldi incassati servivano per comprare un poco di pane e formaggio».

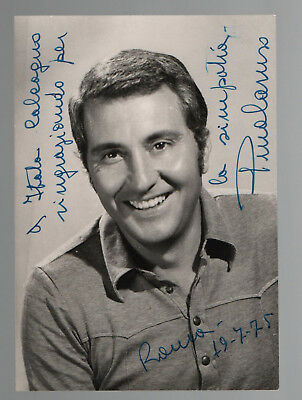

La foto tessera di Pino Caruso da giovane. Sopra: l’attore durante la recitazione de “Il berretto a sonagli” di Pirandello

«Mio padre era un uomo di un’ ignoranza totale. Proprio perché ignorante non aveva subito la cultura del cattolicesimo di allora. Una volta aprii un cassetto e trovai una cosa strana, mi sembrò un palloncino e cominciai a gonfiarlo. “Buttalo, ti si gonfiano le labbra”, disse papà. Era un preservativo. Nel ’46 papà usava i preservativi, difatti ebbe due figli, io e mia sorella. Non fece quindici figli come si usava allora. Era istintivamente un uomo civile».

«Mia madre invece fu vittima del maschilismo. Aveva conseguito il diploma di maestra, ma suo padre le impedì di fare il tirocinio fuori Palermo. Non potette fare l’insegnante, ebbe stroncata la sua autonomia economica ed umana. Le vicissitudini che ci portarono all’indigenza finirono col procurarle una sorta di analfabetismo di ritorno, perché quando la cultura non si esercita, finisce col perdersi. Però era una donna dolcissima e di grande intelligenza. A causa delle difficoltà economiche arrivai fino alla quinta elementare. Feci mille mestieri, il tipografo, il garzone di bottega, lo strillone, lo scaricatore di compensati».

Non era una bella vita, ma bisognava arrangiarsi per portare a casa qualche lira. «Il mio unico rifugio era la lettura. Quando leggevo riuscivo a isolarmi dalla realtà. Non avendo i denari per potere accedere alle librerie, siccome facevo il chierichetto, cominciai a leggere i volumi di cultura cattolica. Una volta lessi “Il genio del cristianesimo” di Chateaubriand, senza capire niente. Come un mulo, però, percorrevo il libro, convinto che qualcosa mi sarebbe rimasta. Quando gli americani aprirono in tutta Italia le Usis (United States Information Service), biblioteche aperte a tutti, ebbi la possibilità di prendere a prestito dei libri. Conobbi tutta la letteratura statunitense, scoprendo un’America piena di miserie e di contraddizioni». Sono anni in cui Palermo, pur essendo ancora devastata dai bombardamenti, ha una grande voglia di ricominciare a vivere: «I miei sogni di allora? Entrare in un cinema. Quelli di prima visione erano assolutamente inaccessibili. Mi restavano quelli di quinta visione. Ce n’ erano tre: il Bomboniera, il Vittorio Emanuele, il Finocchiaro. Erano locali sporchi, quelli della tribuna sputavano in testa a quelli della sala. A un certo punto si sentiva la fatidica frase “arriva il fiume”: qualcuno di sopra aveva fatto la pipì su quelli di sotto. Erano cinema dove il sonoro era distorto, le pellicole malandate. Però, siccome costavano poche lire, si proiettavano film di vent’anni prima. La caratteristica di questi cinema era la puzza. Alla Vucciria ero abituato alla puzza, pensavo che non esistessero odori all’infuori di quelli. Una volta, non so come, mi capitò di entrare al cinema Olimpia, in via Libertà, che mi apparve profumatissimo. Ogni domenica mi pigliava una forte voglia di tornarci. Non avevo i soldi perché un biglietto costava 180 lire. Allora mi inventai un modo per entrare. Al centro c’era il botteghino, con due ingressi laterali. La domenica c’era una ressa incredibile, la maschera di destra non sapeva quello che accadeva alla maschera di sinistra e viceversa: io entravo, andavo dalla maschera di destra e dicevo: “Dentro c’ è mio padre, mi fa entrare? Esco subito”. Quello mi guardava dalla testa ai piedi: “Mi dassi un pignu”. Gli davo la sciarpa ed entravo. Una volta dentro, mi procuravo un biglietto e uscivo dall’altro lato, dicendo all’altra maschera: “Sto andando a comprare le sigarette a mio padre”. Passavo tra la folla, tornavo dalla maschera di destra, riprendevo la sciarpa, e rientravo dal lato opposto. Fu così che cominciai a vedere i grandi film, fu così che cominciai a conquistare il profumo».

Pino Caruso durante una intervista (foto Gds)

Un giorno Pino Caruso legge sul giornale che un teatro sta bandendo un concorso per una scuola di recitazione: «Mi buttai in questa avventura. Il presidente della giuria non era uno qualsiasi, era Vincenzo Tieri, commediografo, papà dell’ attore Aroldo Tieri. Quel teatro era composto da professionisti provenienti da Roma i quali, essendo ormai a fine carriera, costavano poco. Mi presentai e mi chiesero nome, cognome e titolo di studi: “Se ne può andare”. Due giorni dopo affissero i nomi degli ammessi: io non c’ero. Avevano scelto in base in base al titolo di studi. Scrissi una lettera al presidente, accusando la giuria di avere usato criteri assolutamente iniqui. Dopo quindici giorni, mentre ero in casa di amici, si presentò un signore: “Vincenzo Tieri le vuole parlare”. Feci un salto di gioia e mi precipitai. Tieri voleva sostituire il trovarobe, definito impropriamente direttore di scena. Quello che c’ era costava troppo, 1500 lire al giorno. Per risparmiare pensarono a me. Non mi avevano chiamato come attore, pazienza, l’importante era mettere piede in teatro. La prima cosa che imparai fu il modo di firmare: non Caruso Giuseppe, ma viceversa. Cominciai a fare dei piccoli ruoli, che via via diventavano sempre più importanti. Siccome ogni anno cambiava il direttore artistico, non mi scritturavano. Che potevo fare, ero un ragazzo palermitano, povero e con la quinta elementare. Per loro gli attori bravi erano quelli che venivano da Roma, col cappello a falde larghe, la sciarpa lunga, la voce impostata. Per quattro anni mi presentavo al nuovo direttore artistico, chiedendo di essere scritturato. Ci riuscivo, facevo il protagonista, ma restavo nell’ambito di un teatro minore».

All’ inizio degli anni Sessanta, Caruso decide di trasferirsi a Catania, al Teatro Stabile, dove il direttore artistico Mario Giusti lo scrittura per fare “Questa sera si recita a soggetto” di Luigi Pirandello. Una piccola parte che è sufficiente per garantirgli un contratto per l’ intera stagione. Il primo successo arriva dopo alcune settimane, quando fa il protagonista de “L’ imbecille” sempre di Pirandello.

«Allo Stabile mi inserii grazie ad attori straordinari come Michele Abruzzo, Turi Ferro, Umberto Spadaro, Rosolino Bua, Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina. Trascorsi quattro anni molto intensi. Ma c’ era un problema: anche se avessi fatto delle cose mirabili, sarei rimasto per sempre a Catania. Un giorno decisi: vado a Roma, o sfondo o cambio mestiere».

Pino Caruso

«Dovetti andar via per capire di avere talento. Per molto tempo feci la fame. Papà ogni tanto telefonava: “Come va?”. “A posto”. Una volta dovettero portarmi in ospedale: a causa della fame avevo perso la vista da un occhio. “E lo portate in ospedale? Al ristorante dovevate portarlo”, dissero i medici. Un giorno incontrai Mario Giusti: “Chi fa, un manci?, mi disse. Avevo una grandissima dignità, non gli dissi che stavo facendo la fame. Le prime volte dormivo dove potevo, alla stazione, presso la pensione di un amico: mi intrufolavo quando la padrona dormiva e mi distendevo su una poltrona o per terra. La mattina sgattaiolavo prima che la proprietaria si alzasse, in piazza del Popolo c’ era un bellissimo bar con un bagno pulito. In una borsetta tenevo il dentifricio, lo spazzolino, il rasoio, mi davo una ripulita e affrontavo la città cercando incontri, amicizie, conoscenze. Erano gli anni della dolce vita. Abitando in via Sicilia, ero costretto a percorrere via Veneto piena di bar, di tavolini, di divi del cinema che mangiavano fuori. Ricordo i piatti di pastasciutta, i gelati enormi, la salumeria all’angolo con quella vetrina enorme che esponeva prosciutti, forme di parmigiano, salumi di ogni tipo. Una volta ebbi dei mancamenti perché non mangiavo da due giorni. Per distrarmi pensai: “Vado a dormire”. Alla pensione non c’ era neanche un tozzo di pane. La bottiglietta dell’olio era completamente secca. Scorsi quella dell’aceto, dimenticata da chissà quanto tempo, la presi, mi bagnai le labbra, tastai la consistenza con la lingua. Sembra incredibile, ma quella sera mangiai l’ aceto. Le cose cominciarono a cambiare quando in un piccolo teatro rappresentai “Il venditore di echi” di Dino Gaetani. Il copione prevedeva tredici attori. L’ impresario non aveva i soldi per scritturarli, così il regista pensò di affidarli ad un solo interprete. A me. Che costavo tremila lire. Con l’ incoscienza di chi non ha nulla da perdere, cominciai a fare questi personaggi, e siccome non c’ era tempo di indossare gli indumenti per diversificarli visivamente, fui costretto a diversificarli nella recitazione. Nel fare capitan Fracassa avevo una spada, a un certo punto dovevo scendere in platea. Mentre facevo le scale, il fodero di cartone si piegò e la spada ‘mpincìò . Continuai a recitare brandendo in aria la spada. “Adesso ci riprovo”. Niente da fare, ‘a spada ‘mpinceva arrè. Per tre volte la stessa cosa. La scena si concludeva con capitan Fracassa che impartiva una serie di ordini al suo servo. Alla fine gli dissi: “Portami anche un fodero nuovo”. Il teatro scoppiò, la gente capì che avevo fatto una battuta non prevista dal copione. Fu la mia fortuna. Ero riuscito a tenere a galla una barca che faceva acqua da tutte le parti. In sala c’era Luciano Cirri, giornalista de “Il borghese”, che fece una bella recensione e mi propose di recitare in un cabaret che stava mettendo su con un gruppo di giornalisti. Era il Bagaglino. Fu allora, dopo tanti anni di interpretazioni drammatiche, che scoprii di essere tagliato anche per il cabaret. Furono quattro anni di successi straordinari che mi aprirono le porte della televisione».

E’ il 1968 quando Castellano e Pipolo lo scritturano per la Rai, dove esordisce in quell’ anno con “Che domenica amici”, cui seguono “Gli amici della domenica” (’69.’ 70), “Dove sta Zazà” con Gabriella Ferri ed Enrico Montesano (1973), “Due come noi”, assieme ad Ornella Vanoni (’78-‘ 79).

Va bene anche nel cinema. Inizia con “Quella piccola differenza” di Duccio Tessari, quindi interpreta “Malizia” (regia di Salvatore Samperi), “Il bel paese” (Luciano Salce), “Scugnizzi” (Nanni Loy). Per diversi anni è segretario del sindacato attori: «Per difendere le cause della nostra categoria, certi produttori mi inserirono nelle liste di chi non doveva lavorare».

Nel ’91 scrive, mette in scena ed interpreta con lo Stabile di Catania “Conversazione di un uomo comune”. Un successo fino al ’98. Dal ’95 al ’97 su incarico dell’ ex sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, dirige la rassegna estiva “Palermo di scena”.

Pino Caruso, come vede l’ Italia di oggi? «In “Conversazione di un uomo comune”, il telegiornale dà una notizia: hanno arrestato l’ ex procuratore capo di Palermo, Gian Carlo Caselli. L’ ha denunciato la mafia, Totò Riina si è costituito parte civile. Ditemi se la realtà spesso non supera la fantasia».

Luciano Mirone

(tratto da “La Repubblica”)

Veramente commovente. Hai descritto la grande dignità di un grande uomo, con parole semplici e profonde che riflettono l’umiltà che ha lo contraddistinto. Dietro la sua vita, una grande storia.

E lo ricorderemo sempre.

Grazie Luciano Mirone